ブルーカラーが人手不足な理由とは?製造・運送・警備企業がとるべき対策と解決策5選

慢性的な人手不足により、仕事はあるのに現場が回らない――そんな課題を抱えている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。特にブルーカラー人材の確保は年々難しくなっており、多くの企業が採用活動に頭を悩ませています。

本記事では、ブルーカラー業界における人手不足の背景を整理し、なぜ人が集まらないのかを解説するとともに、企業が取るべき具体的な解決策を紹介します。

この記事を読むことで、

- 製造・運送・警備業界における人手不足の構造

- 離職を防ぐ現場改善のポイント

- 人材を確保できている企業が行っている施策とは?

が分かります。

採用戦略を見直し、成果につなげるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

「自社に合った採用手段を探したい」「成功企業の事例を参考にしたい」とお考えの方は、当社求人サイトのサービス概要や強み・他社との違い・導入事例をまとめた無料資料もぜひご覧ください!

[無料で資料をダウンロードする]

目次[非表示]

- 1.ブルーカラー職が人手不足に陥っている背景とは?

- 2.ブルーカラーの人手不足が企業にもたらす影響

- 2.1.現場作業の遅延・品質低下

- 2.2.ベテラン退職による技能継承の断絶

- 2.3.外注・派遣依存によるコスト増加

- 2.4.倒産リスク

- 3.ブルーカラー人材を確保するための有効な5つの手段

- 3.1.1.外国人・女性・高齢者の戦力化

- 3.2.2.ブルーカラー人材の採用チャネル拡大とターゲット明確化

- 3.3.3.IT技術導入による作業負担の軽減

- 3.4.4.キャリアパスとスキル評価制度の構築

- 3.5.5.離職防止施策の強化と現場の“働きやすさ”向上

- 4.長期的な人材戦略ロードマップを描こう

- 5.ブルーカラーに強い求人情報サイトも利用しよう!

ブルーカラー職が人手不足に陥っている背景とは?

人材不足に対応するためには、まず現状を正しく理解することが不可欠です。

なぜブルーカラー職は他の職種以上に人手不足が深刻なのか——その根本的な要因を探ることで、打つべき対策の方向性が見えてきます。

ここでは、労働人口の推移や職種のイメージ、待遇面の課題、そして見落とされがちな離職理由まで、複数の視点からその背景を整理します。これらを把握したうえで、対策を検討してみましょう。

労働人口は本当に減っているのか?最新データで検証

業種・職種問わずに、日本では労働人口そのものが減少しています。総務省「労働力調査」によると、生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少傾向にあり、2024年には約7,400万人とピーク時から1,000万人以上減少しています。少子高齢化社会が進んでいることが最大の原因です。

定年退職の年齢を引き上げるなどの動きは見られますが、それでもすぐに労働人口の減少を食い止めることは難しいでしょう。そうした影響もあり、日本における有効求人倍率は増加傾向にあります。

つまり、求人数が求職者数を上回り、企業が求人を出しても応募者がなかなか増えないため人手不足が継続している状態となっているのです。

3Kイメージで若年層が製造業・運送業を敬遠

多くの職種の中でも、肉体労働が伴うことの多いブルーカラー職は「きつい・汚い・危険」といった、いわゆる3Kのイメージが根強く、特に若年層から敬遠されがちです。

現代の若者は、働き方や職場環境への意識が高く、ホワイトカラーやIT系などを志向する傾向があります。そのため、体力的には最も活躍できるはずの若者からブルーカラー職が選ばれにくいという、皮肉な状況が生まれています。

さらに、シニア層や女性にとっても肉体的な負担が大きいという理由から敬遠されやすく、結果としてブルーカラー職を希望する人材そのものが年々減少しています。

このようなマイナスイメージが払拭されない限り、労働人口が減る中での人材確保はますます難しくなっていくでしょう。企業としても、仕事内容や働く環境に対する誤解を解くための情報発信や職場改善の取り組みが求められています。

給与・待遇・キャリア制度の見直し不足

ブルーカラーの職種は、体力的な負担が大きいにもかかわらず、それに見合った給与が得られていないケースが多く見受けられます。日給制の企業も多く見られる中で、作業の進捗状況や天候、さらにはその時々の政治や経済情勢などの影響を受けやすく、仕事量が変動しやすいことから、収入が安定しづらい点も否めません。

また、シフト制や不規則な勤務体系の影響で、長期休暇や連休の取得が難しく、ワークライフバランスを重視する層からは敬遠される傾向にあります。

福利厚生についても、住宅手当や資格取得支援などの制度が整っていない企業が多く、ホワイトカラーと比較して待遇面での魅力に欠けると感じられがちです。

加えて、ブルーカラー職ではキャリアパスが明確でない場合もあり、「長く働いた先のビジョンが見えにくい」と感じる人も少なくありません。こうした制度面の不備は、若手や未経験者の応募や定着を阻む大きな要因となっています。

離職理由に共通する“見えない不満”

ブルーカラー職の離職理由には、給与や待遇といった表面的な条件だけでなく、職場における“見えにくい不満”が深く関係していることが多くあります。具体的には、過酷な労働環境や単調な作業、人間関係のストレス、将来への不安など、日々の積み重ねによって生じる心理的な負担が、離職を後押しする要因となっているのです。

特に注目したいのは、「中抜け(途中退職)」に見られる心理的傾向です。一見すると何の前触れもなく突然辞めてしまったように見えるケースでも、実は小さな違和感や不安が蓄積し、本人の中で限界を迎えた結果であることが少なくありません。

「忙しすぎて休憩が取れない」「上司に相談しづらい」「頑張っても評価されない」といった小さな不満を放置すると、職場への信頼が徐々に損なわれ、最終的には離職につながってしまいます。

定着率を高めるためには、こうした“見えない不満”にいち早く気付き、現場の声をすくい上げる仕組みや、安心して働ける環境づくりが欠かせません。形式的な制度だけでなく、日々のコミュニケーションや配慮が、離職防止には重要なカギとなります。

ブルーカラーの人手不足が企業にもたらす影響

ブルーカラー人材の確保が滞ると、その影響は現場だけにとどまらず、企業全体の生産性や持続的な成長にも大きな支障をきたします。たとえば、若手や新入社員の採用が思うように進まない場合、現場の基礎的な作業や雑務を中堅・ベテラン社員が担う必要が出てきます。

たとえそれが必要かつ重要な業務であっても、高いスキルを持つ社員が本来の専門業務に専念できなくなることで、生産効率は下がり、現場全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。その結果、社員一人ひとりの負担が増大し、モチベーションの低下や離職のリスクが高まる恐れがあります。

さらに、十分な人材が確保できなければ、熟練社員が培ってきた技術やノウハウを若手へ継承する機会も失われ、将来的な組織力の低下にもつながります。こうした負の連鎖が進めば、最終的には企業の競争力や収益性の低下を招き、業績悪化や事業継続のリスクにもつながりかねません。

人手不足は単なる「現場の悩み」ではなく、企業経営に直結する重大な課題であることを認識し、早急な対応が求められています。

現場作業の遅延・品質低下

人手が不足すると、作業スケジュールの見直しや工程の遅延が発生しやすくなります。人員に余裕がない中で業務を回すと、一人あたりの負担が増え、ミスや確認漏れが起きやすくなることも。結果として、納期の遅れや製品の品質低下につながり、取引先からの信頼を失うリスクが高まります。

一時的な応援や増員では対応しきれない事態も多く、慢性的な人手不足は企業にとって致命的なボトルネックとなり得ます。

ベテラン退職による技能継承の断絶

技能やノウハウを長年培ってきたベテラン社員の退職が進む中、若手人材の採用が追いつかないと、技術の継承が困難になります。

現場の作業には、マニュアルでは伝えきれない“経験知”が多く含まれており、それが失われると、品質や生産性の維持が困難になるだけでなく、後進の育成環境そのものが崩壊しかねません。

技能継承が途絶えることは、単なる人材不足以上に企業の競争力を長期的に低下させる深刻な課題です。

外注・派遣依存によるコスト増加

自社での採用が難航することで、外注や派遣人材への依存が高まるケースも少なくありません。確かに短期的には人員不足を補えますが、コスト面では大きな負担となり、利益率を圧迫します。

また、継続的な雇用関係が築きにくいため、業務習熟度の差や人材の入れ替わりによる非効率が発生しやすい点にも注意が必要です。結果的に、長期的な人材育成に比べて費用対効果が悪くなるリスクもあります。

倒産リスク

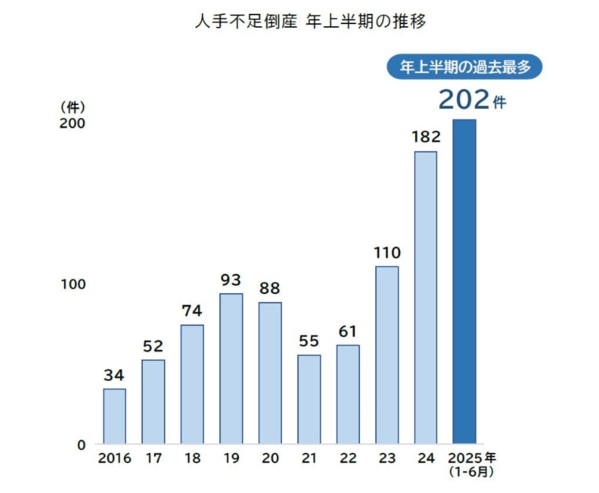

ブルーカラー業種では、人手不足が原因で倒産する企業が年々増えています。帝国データバンクの調査によると、2025年上半期(1〜6月)だけで202件の「人手不足倒産」が発生しています。前年より20件増え、2年連続で過去最多となりました。

引用:帝国データバンク 人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)

とくに目立つのが、建設業と物流業です。

- 建設業:54件(前年比+1件)

- 物流業:28件(+1件)

この2業種だけで、倒産全体の約4割(40.6%)を占めています。2024年から時間外労働の上限規制(いわゆる「2024年問題」)が始まったことも、影響を大きくしています。

人手が足りないことで、

- 仕事を受けられない

- 納期に間に合わない

- 品質に問題が出る

こうした事態が起きると、取引先からの信頼を失い、契約が打ち切られるケースも出てきます。

採用の遅れや人材不足は、「現場が回らない」だけの問題ではありません。放っておけば、経営そのものを揺るがすリスクになりかねないのです。

ブルーカラー人材を確保するための有効な5つの手段

ブルーカラー人材の確保には、従来の採用方法だけでなく、多角的な対策が必要です。

ターゲットの拡大や定着率の向上、現場環境の見直しなど、企業全体での取り組みが求められます。

ここでは、採用担当者が押さえておきたい5つの有効な手段を紹介します。すべてを一度に取り入れるのは難しくても、できることから始めることで、着実に人材確保につなげることができるはずです。

1.外国人・女性・高齢者の戦力化

採用の間口を広げることで、人材確保の可能性を高めることができます。特に、外国人や女性、高齢者の採用を積極的に検討してみましょう。多くの企業では、ブルーカラーの仕事は肉体労働が中心のため、これらの方々には難しいのではないかという先入観が根強いですが、まずはそうした固定観念を取り払うことが重要です。

外国人採用を進める際は、入管法などの法律を遵守するための環境整備が不可欠です。不法就労を防ぐために在留資格の確認などの適切な手続きを行うことが求められます。こうした知識や対応も採用担当者の重要な役割です。

また、企業側からよく聞かれる懸念としては以下のようなものがあります。

・言葉が通じないのでは?

技能実習生や特定技能の人材は、日本語でのやりとりに必要な最低限の力を持っているため、現場でのコミュニケーションにも対応できます。現場ではピクトグラムや翻訳ツールを併用することで理解度をさらに高められます。

・不法就労のリスクは?

適切な監理団体や登録支援機関を通じて採用すれば、在留資格の確認や更新管理が徹底され、不法就労のリスクを防げます。

・安全性に不安がある

国や文化によって安全に対する考え方が異なるため、日本の現場ルールが十分に理解されないことがあります。そこで、安全教育を実施する際には図解や実演を取り入れるなど工夫し、日本の安全文化をしっかり浸透させることで事故を防ぐことができます。

こうした体制を整えれば、外国人材は大きな戦力となり得ます。

一方、女性や高齢者が働きやすい職場環境づくりもあわせて検討すると、より多様な人材の確保につながります。例えば、作業負担の軽減や柔軟な勤務時間の導入などが効果的です。

2.ブルーカラー人材の採用チャネル拡大とターゲット明確化

人材確保のためには、従来の求人媒体に加え、スカウト型の採用媒体や副業人材の活用、さらにはSNSなど多様なチャネルを積極的に取り入れることが効果的です。これにより、幅広い層へリーチできるだけでなく、より適切なターゲットにアプローチすることが可能になります。

また、採用チャネルを選定する際には、自社が求める人材像に合った媒体設計を行うことが重要です。ターゲットの関心や行動特性を理解し、それに応じたメッセージや広告展開を工夫することで、応募率の向上を狙いましょう。

3.IT技術導入による作業負担の軽減

人手の確保が難しい場合には、IT技術や自動化の活用によって現場作業を効率化・自動化することが有効です。たとえば、製品の仕分け作業への簡易ロボットの導入や、勤怠・スケジュール管理のシステム化などは、比較的低コストで始められる選択肢です。

初期投資こそ必要ですが、作業ミスの減少、人件費の削減、作業負荷の平準化などにより、長期的にはコストパフォーマンスの高い取り組みとなることが期待できます。

また、安全性が高く、スマートな現場づくりは若手人材への訴求にもつながり、求職者が働く魅力を感じるケースも増えていくと予想できます。IT導入は単なる効率化だけでなく、採用ブランディングの一環としても機能します。

4.キャリアパスとスキル評価制度の構築

社員の成長意欲を高め、長期的に活躍してもらうためには、「どのように成長できるか」「自分の価値がどう上がっていくか」が明確に伝わるキャリアパスやスキル評価制度が欠かせません。

たとえば、「作業者 → 班長 → 指導員」などのステップを示した社内等級制度や、スキルごとの手当制度、資格取得支援制度の明示などが効果的です。

また、社内教育プログラムの整備を通じて、社員一人ひとりが自身の成長を実感できる環境を整えましょう。

「この会社で成長できる」と社員が感じられる仕組みを作ることで、離職防止にもつながり、企業としての魅力も向上します。職種の特性にあったキャリア設計のサポートは、採用力の強化に直結する重要なポイントです。

5.離職防止施策の強化と現場の“働きやすさ”向上

離職率を下げるには、「働きやすさの体感」を重視した職場づくりが不可欠です。

特に以下のような要素は、社員の満足度と定着率を高めるうえで効果的です。

- 柔軟なシフト制(希望休のとりやすさなど)

- 休憩のとりやすさ・空調設備などの快適な職場環境

- 相談しやすい上司やフォロー体制(メンター制度や定期面談など)

また、福利厚生の充実や報酬制度の透明性も、企業としての魅力を高める要素です。

さらに、社員がスキルアップできる環境(資格取得支援や研修制度)を整えることで、

- モチベーションの向上

- 業務の属人化・偏りの防止

といった相乗効果も期待できます。

人材確保が難しい時代だからこそ、離職防止への投資が最も重要な“採用対策”の1つです。

求人原稿や採用ページでは、こうした魅力を具体的に・定量的にアピールすることが、応募率アップにつながります。

長期的な人材戦略ロードマップを描こう

ブルーカラーの人手不足は短期的な課題であると同時に、中長期的に深刻化することが予測されています。2030年や2035年にはさらに労働人口が減少すると見込まれており、今から将来を見据えた計画的な人材戦略を立てることが不可欠です。

人材戦略は、短期的な「採用強化」だけでなく、中期的な「育成」、そして長期的な「定着・自動化」を含むフェーズに分けて設計しましょう。

▶︎【短期】即戦力の確保

- 募集条件の見直し(未経験可、資格支援あり など)

- 媒体選定と求人原稿の改善による応募増

▶︎【中期】社員の育成と戦力化

- 社内教育体制の整備(OJT、資格取得支援)

- キャリアパスと評価制度の導入

▶︎【長期】定着促進と業務の効率化

- 作業自動化・ITツールの導入

- 「続けたくなる職場づくり」の推進

まずは即戦力の確保を急ぎつつ、同時に既存社員のスキルアップやキャリア形成を支援し、組織の内部力を強化することが重要です。さらに将来的には、IT技術の導入などで作業の自動化を進め、労働負担の軽減と効率化を図ることで、持続可能な人材確保を目指します。

このような段階的かつ包括的なロードマップを描き、実践していくことで、変化の激しい労働市場でも安定した人材確保と企業の成長を両立できるでしょう。

ブルーカラーに強い求人情報サイトも利用しよう!

ブルーカラーの人手不足を解消し、安定した人材確保を実現するには、多方面からの対策が必要です。その一環として、求める人材にリーチしやすい求人情報サイトの活用は非常に効果的です。

特に、ブルーカラー職に特化した求人情報サイトを利用することで、より適切な求職者にアプローチできます。

例えば「ジョブコンプラス」は、製造・運送・警備などブルーカラー職に特化しており、

- 経験者・有資格者が多く登録

- 仕事理解のある求職者が集まりやすい

- 原稿作成のノウハウが豊富

といったメリットがあります。

待遇・働き方・育成制度などの魅力を明確に打ち出した求人を掲載することで、応募者の“質”と“数”を両立できるはずです。

多くの求職者にとって魅力的な条件を整えたうえで、ブルーカラーの仕事に特化した求人情報サイトである「ジョブコンプラス」へ求人を掲載してみましょう。応募者の数にも変化がみられるはずです。